まほろば通信Gallery

美濃の日々が火が消えたようになった。

沙那女は力のない様子でただ日々の農作業と家事だけを黙々とこなしていた。

そして時折ぼんやりと遠くを見つめている。笑みが消え、ため息が増えていた。

弟彦は荒れていた。

やすやすと大人達の意のままに流されてしまう運命。

大きな権力の前になんの力もない自分。悔しくて情けなかった。

その憤りをどうすればいいのか、弟彦にはわからない。

大人達が飲む酒に手をつけ、些細な理由で近隣の村々の少年や若者相手に喧嘩を売り、時には何日も山にこもり、野に出歩いて帰ってこない。

とりあえず彼に出来ることは弓の腕を磨くことだけだった。

そんな弟彦を父は静かに見つめていた。

夜毎夢まぼろしのようにオグナが現われる。何も見ず、黙ってただ佇んでいる。

オグナの魂だけがさまよっているふうに思えた。

----帰りたいんだな、オグナ。

連れ戻すすべもない。せめて自分が行けるものなら…。

早く大人になりたいと弟彦は切望した。

ある日のこと、引き止める麻多烏(またお)の声を無視し、狩りをしていた弟彦は神奈備の森に迷い込み、その森を守る村の若者たちと諍いを起こした。

触れるものをすべて斬り付けるような挑発的な瞳と態度に若者たちは激昂した。

多人数に徹底的に痛めつけられた弟彦は自分が何処で気を失ったのかも覚えていなかった。

ふと気がつくと、弟彦は家の中に寝かされていた。

粗末ではあるが、清潔に整えられた家。

すでに夜になっていたらしい。

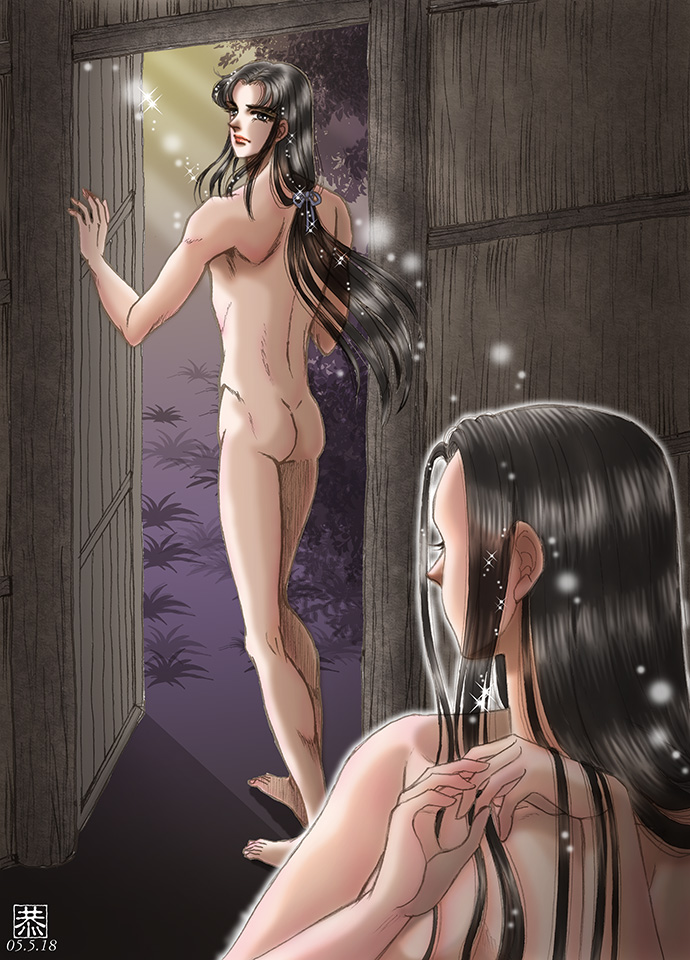

ほのかな月明かりが戸口から漏れている。

どこにいるのかもわからずに弟彦は痛む半身を起こした。

どうやら骨は折れていないようだ。

----いっ…痛ぅ…。きっとひどい顔してるな、俺。

あちこちの擦り傷や打ち身などにはきちんと手当てがなされていた。

「気がついた?」

戸口から声をかけたのは沙那女だった。

「無茶してるのね。傷だらけだったわよ」

ここは沙那女の家だったのか。

「もう血は止まったと思うけど、ちょっと見せて」

灯火を引き寄せ、差し出した弟彦の右腕の止血の布を交換する沙那女はさらに言った。

「弓が引けなくなるわよ。…どうしたの?」

弟彦は膝を抱えてそのあいだに顔を埋めた。

いまの自分の正直な気持ちを沙那女だけには理解してもらえそうな気がした。

「沙那女は寂しくないのか?久礼波が帰ってくるのはいつになるかもわからない。

墓作りなんてどれだけかかるかもわからないし。ただ待つだけだなんて、それでいいのか?」

沙那女はひっそりと寂し気な微笑を浮かべた。

「女の私にはそれだけしか出来ないもの…。無事を祈って待つだけで…。

それにね、私はこう考えようと思っているの。出逢うために別れることもあるんだって。」

弟彦には彼女の言葉の意味がすぐに理解出来ない。

なにか答えようとしたが、すぐに言葉が出てこなくて、ふいに涙が滲んだ。

慌てて横を向いた弟彦の頬に沙那女が手をかけた。

「そうね…。でも寂しくないというのは嘘だなあ…。眠れないものね…」

弟彦はじっと彼女を見つめている。

「ひとりだと眠れない夜があるなんてね」

沙那女はぽつりとつぶやいた。

「俺も眠れない…」

「そうか、おんなじね。私たち…」

その夜、沙那女は弟彦を自らの泉に導いた。

彼女にはそれくらいしか思いつかなかった。

同じ寂しさを抱える少年を慰める方法が他にあるのだろうか。

夜更け、傍らに眠る弟彦を沙那女はじっと見つめていた。

まだ首も細く、きつい瞳を閉じてしまうといかにも幼く見える。

早く大人になりたいと足掻く少年。

けれども彼を慰めるつもりで、その実慰められたのは自分のほうかもしれない。

久礼波に対する罪悪感のようなものがなかったのが不思議だった。

そして彼女も久々に太陽が登るまで夢も見ないで眠ることが出来たのだった。

---------------

あくまでも秘密裏に、逢瀬を過ごしたはずのある早朝。

まだ明けきらぬうちに帰宅しようと表に出た弟彦は麻多烏(またお)の責める眼差しに出くわした。

「あんた…、自分がなにをしているのかわかってるの?」

詰問の声に真摯な心配が感じられた。まっすぐに向けられる瞳が眩しい。

さらになにかを言おうとする麻多烏の口をいきなり弟彦は自分の唇で封じた。

抱きすくめられた麻多烏は驚きのままに硬直している。

彼女は震える手でようやく弟彦を突き放した。

その時弟彦の口から出たのは自分でも信じられない台詞だった。

「抱いて欲しいんなら、そう言えば?」

上気した麻多烏の頬にさらに血が登り、次の瞬間に弟彦の頬に平手が飛んだ。

走り去る麻多烏を見送って彼はその場に立ち尽くしていた。

「…痛て…」

唇の端が切れていた。けれども痛むのは心のほうだった。

-----最低だな、俺って…。

自己嫌悪と共にいつまでも満たされぬ心にはいつもオグナがいた。

…どうしてオグナなんだろう?

定められた運命の相手というものがあるとしたら、それがオグナである必要はないと思う。

もしもあのままに平穏な日々が過ぎ、共に兄弟のままに成長していたならば、やがてそれぞれに家族を持ち、満ち足りた暮らしを得たのだろう。

けれども引き裂かれて知ったオグナの運命はあまりにも過酷だった。

大王にはもとより父親としての情は期待出来ない。

大王にとってのオグナは自らの野心のままに勢力を拡げていくための道具にすぎない。

兄の大碓もオグナのことを快く思ってはいないだろう。

日嗣王子(ひつぎのみこ)として父親に溺愛されてきた大碓にとってオグナの存在は目障りなものでしかない。

大王の道具として使われるなら、この先は峻烈な途しかない。

魑魅魍魎のように人々から怖れられ、忌まれるだけの存在にならざるをえない。

…かような過酷な運命にあの心優しいオグナひとりを向かわせるには忍びない。

そういう弟彦の想いはつのるのだ。

----あいつはただひとりでそこへ向かおうとしている。

せめて俺だけでもそばにいなければ。

自分だけが安穏とした生活を享受出来るわけがない。

いつしか弟彦はその時が来たら大和に出仕しようと決意していた。

父は許してくれるだろうか。兄はごく幼くして亡くなり、オグナが去った今、父の跡を継ぐのは弟彦しかいないのだが。

あれ以来、麻多烏(またお)は弟彦のそばには来ない。

けれども心配げな視線はいつも感じていた。

麻多烏のひたむきな好意を受け止めるわけにはいかない。

弟彦はすでに選んでしまった。オグナの間近にいたいという自分を。

---------

---------

季節は巡る。弟彦は18になろうとしていた。

いつしか彼の弓の腕ははるばる大和にも伝わるほどになっていた。

沙那女との関係はずっと続いていた。自分に対する沙那女の好意はどこか母のようなものだと弟彦は感じていた。

なぜならば、遠く離れていても彼女が久礼波を待ち続ける強い想いにはなんの変化もなかったからだ。

むしろ離れている時が長くなるほどに久礼波に対する想いはつのっていくようだ。

五十瓊敷命(いにしきのみこと)の墳墓がようやく完成し、盛大な葬礼が営まれるという情報が伝わってきた。

父から聞いた知らせを弟彦はその夜、沙那女に伝えた。

「久礼波が帰ってくるのね」

沙那女の眼が輝いた。

「だから、俺はもうここには来ない。大和に行くんだ」

父はすべてを理解してくれた。自分の分まで、オグナを守れ、と言った。

この後のことは清彦にまかせようと思った。麻多烏(またお)のことも。

沙那女は改めて弟彦を見つめた。かつて自分の無力に泣いた少年の背はいつしかその父親よりも高くなり、沙那女の背に回される腕は力強いものになっていた。

----そうして行くのね。自分の腕を頼りにして…。

月明かりに照らされた弟彦の姿を沙那女は眩しそうに見つめていた。

ふとその背に翼があるような気がした。わけのわからない切なさが彼女の胸を締め付けた。