まほろば通信Gallery

5 若木(わかぎ)

まだ三十代の若き大王は意欲的だった。自らが率先して戦の場に赴いた。

その大王を西征の旅に見送って後、「隙あれば、いついかなる時でも」という七掬の言葉どおりに、小碓はまったく気配を消して七掬の背後に忍び寄った。打ちかかろうとした瞬間、振り向きざまに太刀を奪われ、そればかりか身体ごと七掬の肩に担ぎ上げられてしまった。

「放せ!」

小碓はもがいたが、下半身をしっかりと捕まえられているために逃れられない。

「まだまだですな」

七掬の肩の上でほとんど逆さ吊りにされて小碓は悲鳴をあげた。やがて七掬は小碓を床に降ろしたが、小碓は眼を見開いて唇を噛んでいた。屈辱だった。子供扱いどころか、ほとんど赤児のように扱われたことが悔しい。けれども七掬の前では断固として涙など見せたくなかった。

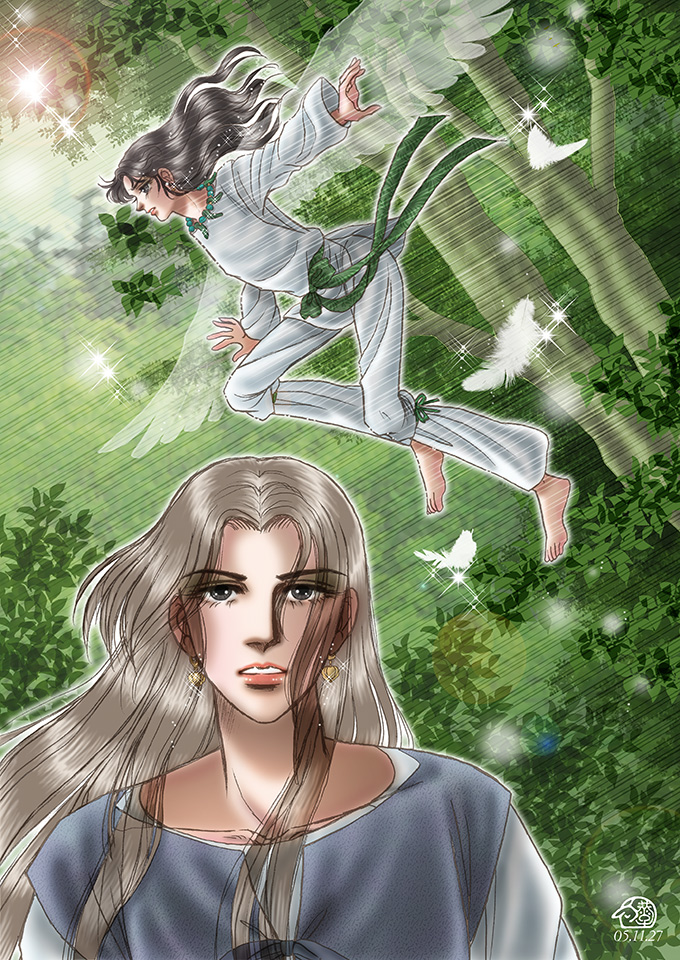

小碓はそこから逃げ出し、やがて宮の外まで駆け出して、大木に登った。七掬と足往が追ってきたのはわかったが、自分の身軽さを利用して、七掬の手が届かない高みの細い枝まで登りつめてしまうと、突然視界が開けた。緑豊かな大和の地と人々の暮らしが見晴らせた。さすがに木の高さでは海など見えない。反対方向を見ても美濃が見えるわけでもない。けれどもひろびろとした空と大気に包まれると気持ちが晴れてくるようだ。鳥になったように。

七掬はため息をついて、やがて諦めたようだ。彼は足往を呼んで促したが、足往は木の下に座り込んでじっと上を見上げている。

「まったく、どちらがおまえの主人なんだか…」

という七掬のつぶやきは小碓には聞こえなかった。小碓はただ鳥のような視界に魅せられていた。悔しさも屈辱感をも忘れさせてくれるような爽快さだった。それ以来、小碓はたびたび木の上に登ることになった。心が挫けそうになっても空を眺めていると少しずつ気持ちが癒されていく。そして小碓は自分の静かな心を取り戻すことが出来た。

気分転換の場所を見つけてから、小碓は自分なりにやるべきことを考えて、剣の稽古と体力作りのみならず、宮の留守居を担当している重臣を掴まえて、あれこれと大王の向う土地の民のことやその地の神のこと、地勢やもろもろのことを質問した。初めは小碓を敬遠していた大人たちも真剣に耳を傾けてくる小碓の熱心さに負けた。むしろぼんやりとしている大碓に教えるよりも、はっきりとした反応を返してくる小碓に教えることにやりがいを感じたと言うべきか。生き生きとした好奇心に火をつけられたというか。小碓の方も水を吸い込む砂のように、迅速にしっかりと彼等から知識を吸収していった。

時折、七掬が他の仕事で手が離せない時などは、久礼波のもとに通って質問攻めにしていた。久礼波は頭を掻きながらも小碓の疑問には的確に答えてくれた。自らの知識を確実に受け取る存在があることが、久礼波の励みにもなるようだった。

夕刻になると両道入媛との語らいも楽しかった。まだ時折美濃の夢を見る。その都度、哀しくなるが、朝になってしまうと気を取り直すように小碓は目覚める。彼は日々健やかに伸びてゆく若木そのものだった。まだまだ七掬にはかなわないまでも、地味な体力作りを怠らないことで、いつかは勝とうという決意を持つことが出来た。

息を切らさずに走れる距離は少しずつ延びていた。気がつくと日代宮から遠く離れた場所まで来ていることもある。そういう時も小碓は手近な高木に登ってみた。少しずつ違って見える風景は小碓を飽きさせない。足往はいつも木の下で大人しく待っている。

その日、小碓は初めて足を伸ばした土地で、やはり木の上にいた。そこは谷あいにある窪地で、陽当たりは良かったが、まわりの山々の木々に遮られて、木に登ってもいくらも風景が見えない。がっかりした小碓は自分の背丈の倍ほどもある高さから一気に飛び降りた。瞬間、着地地点に人がいるのに気付いたが、宙にいる状態で止まれるはずもなく、小碓はその人物の上に抱きとめられるように着地した。

「すっ…すみません。人がいるなんて気付かなくて…!」

慌てて跳ね起きようとする小碓の腕を掴んだ相手がつぶやいた。

「…白鳥(くぐい)…」

初めて見る男だった。明るい色の蓬髪をしている。目線がぶつかった。男はあっけにとられたように放心している。足往が唸った。足往ですら、この男の気配に気付かなかったのだ。小碓に危害を加えようものなら、と足往は威嚇していた。男は小碓の腕を放すと同時にふと視線を宙に彷徨わせた。

「?…あの…大丈夫…ですか…?」

と問いかける小碓がすでに眼に入らぬように、男はふらふらと立ち上がった。焦点の合わない眼差しと薄笑い…。

(なんだか…普通の人とは違うのかな…)

得体の知れない無気味さに腰が引ける感じがした。

「誉津別(ほむつわけ)さま。誉津別王子さま…」

呼ばう声がして、足往が吠えた。年輩の男がその人物を捜す様子で現われたからだ。

「ああ、このようなところにいらした。ささ、戻りましょう」

あたふたとその男に連れられて誉津別と呼ばれる男は去った。

夜、小碓は両道入媛に尋ねてみた。

「誉津別(ほむつわけ)…という人をご存知ですか?叔母上」

「誉津別?…そういえば先の大王の王子の中にいらした方がそのような名前だったと思うのだけれど…。小碓、あなたは聞いたことがあるかしら、その昔の狭穂彦(さほひこ)の叛乱の話を」

それは小碓も美濃にいた頃に、語り部の老婆から聞かされたことがあった。

先の大王の世に、大王の后である狭穂媛(さほひめ)に大王暗殺を命じたのが后の兄の狭穂彦だった。しかし大王を殺すことが出来ずに狭穂媛が流した涙から、狭穂彦の叛乱の計画が判明した。ただちに差し向けられる大王の兵達。兄と共に稲城(いなき)に籠った狭穂媛は幼い誉津別王子を使者に差し出して、自らは兄と共に燃え落ちる城の中で果てた、という。

「残された王子さまは、しかし口が利けないと聞きました」

それゆえに王子(みこ)と呼ばれていたわけだ。

「私もお会いしたことはないのだけれど…私や大王の異母兄上(あにうえ)に当たられるのですね」

だとすると父大王よりは年上の筈だ。しかし誉津別は父よりも若く見えた。常人とは違う年月を重ねているからだろうか。口が利けない…といっても、あの時、誉津別は小碓に向ってなにかつぶやいていた。何をつぶやいたのかは小碓にもはっきりとはわからなかったが。

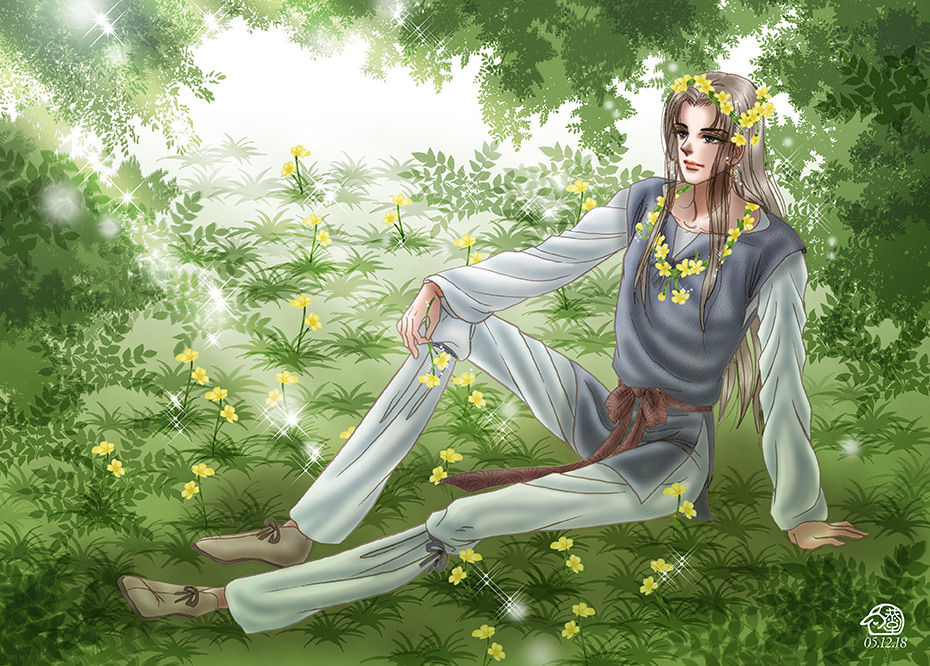

それ以来、遠くまで足を延ばした折に、時々誉津別を見かけるようになった。ふと背後に視線を感じて振り返ると誉津別がいた。側に従者がいる時もあったが、一人きりのこともあった。しかし彼は小碓を見つめているわけでもなく、いつも所在なさげに彷徨っていた。野の花を摘んで輪にして、それを首にかけていることもあった。明らかに敵意がないことがわかったからだろうか。足往ももはや誉津別に向って唸ることをしなくなった。彼のまわりにはいつも不思議な時間が流れていた。