まほろば通信Gallery

1 日代宮(ひしろのみや)

あの嵐の夜から十年。

死んだはずの子供が生きていて、美濃から連れて来られて大王の前に立った時、宮の人々はざわめいていた。

大王はまじまじと子供を見つめた。兄である大碓はどちらかといえば父親に似ている。しかし双児とはいえ、この子供の方は大王にではなく、亡き稲日媛に非常によく似た面ざしをしていた。見知らぬ場所に連れてこられて、戸惑っているようには見えるが、怯えたり怖れたりしているふうには見えない。

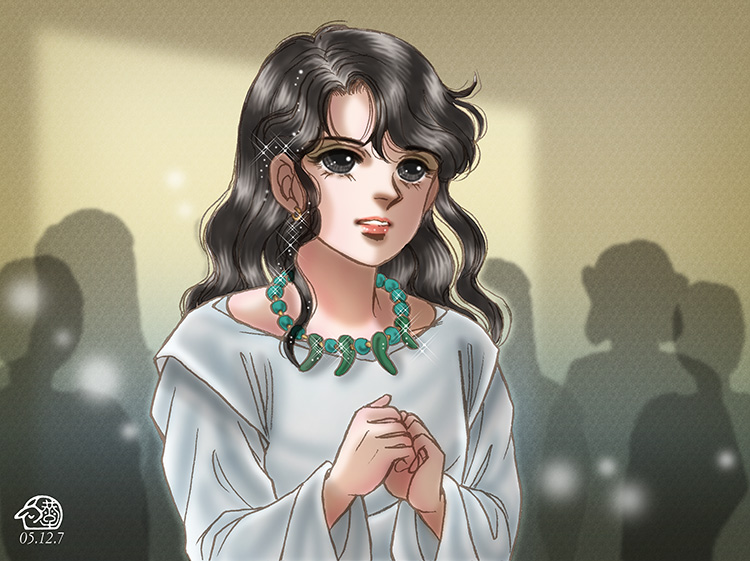

大勢の大人に囲まれて、オグナは落ち着かなかった。ふと見回すと倭媛と視線がぶつかった。媛はわずかに微笑んでいた。かねてより美濃に時折訪れて、いろいろと珍しい話を聞かせてくれる美しい女性がオグナは大好きだった。その時は自分の叔母だということもなにも知らずにいたわけだが、知人が一人もいない環境に立たされて、旧知の倭媛に出会えたことがひたすらに嬉しかった。微笑みを返そうとした時、倭媛は目線でそれを制した。知り合いであることを誰にも知られてはいけない、オグナは瞬時にそれを理解し、困惑した視線を彷徨わせた時、倭媛の隣にいる若い女人と眼が合った。彼女も微笑していた。こちらの女人とは初めて逢ったはずだ。思いがけない笑みに出逢って、オグナはさらに戸惑った。

「オグナと呼ばれておるのか。大碓(おおうす)の弟ゆえ、これからはそうだな…小碓(おうす)と名乗るがいい。善く兄を助けてくれるように期待しておるぞ」

(この人が父大王…)

そう言われてもなかなか実感が湧かないのも無理はない。いままでは美濃の父のことをまことの父親だと信じて疑ってもみなかったわけゆえに。

大王の隣にいた少年がいきなりオグナの前に進み出て、いきなりオグナのしなやかな髪を掴んで引っ張った。

「弟だなんて…汝(いまし)、その実は女子ではないのか?」

大碓は意地悪い笑みを浮かべていた。彼もその実、戸惑っていた。いままではただ一人の日嗣皇子(ひつぎのみこ)だと称され、ためにまわりの大人たちから、引き立てられて育ってきた。それがいきなりの弟の出現にどう対処すべきか迷っても無理はない。けれども自分とはあまり似ていない弟の少女のような顔を見ていると、心無しか気持ちが苛ついた。

「仲ようするがいい」

と父にたしなめられて大碓はやっとオグナの髪を放した。

宮処の内の一隅に用意された住居にオグナを案内するように命じて、大王はしばしオグナの後ろ姿を見送っていた。

「后によう似ておるの。あれで本当に剣が使えるのか?」

「しかし大王、本当に大丈夫なのでしょうか。あの不吉な予言のことをお忘れではないでしょう…」

宿禰が囁く。

「なに、あのような無力な子供、いかほども怖れずともよかろう。それよりも充分に役立ってもらわねばの。なによりも身近におればあのような子供いつでも…」

(誅せる)という言葉を微笑の中に呑み込んだ大王を見て、宿禰は(恐ろしい方だ)と思うと同時に少し安堵した。

夕餉は大王と大碓、そして小碓と三人が同じ室内で供された。家族水入らずの食事。それもいままでは大碓と大王二人だけだったのが、今日からは小碓が増える。父の目も自分ひとりには注がれなくなる。それを感じると大碓は不機嫌になった。あからさまに不機嫌な兄の態度が眼に入る。自分は決して歓迎されているのではないのだ、という実感が小碓には痛かった。食事を運んできた侍女に

「ありがとう」

と声をかけると、

「侍婢(まかだち)に礼を言う必要はない」

と大王に言われて、小碓は戸惑ってしまった。美濃では父の稲置や母親がわりの真若郎女(まわかのいらつめ)に厳しく躾られていたし、自分でもそれが当然だと思っていたことが否定されてしまうと、どうすればいいのかがわからない。もじもじしている小碓を見て「田舎者だな」

と大碓が鼻で笑った。

以来、父や兄の前では我慢していても、自分一人の時には小碓は礼を言うことをやめなかった。感謝の言葉を聞いて悪い気がするものはいない。宮に使える舎人や侍女たちは密かに小碓に好意のようなものを持つに至るのだが、それはまだ先のこと。十年前の不吉な予言を覚えているものも多く、半ば怖れ、半ば戸惑い、人々は小碓を遠巻きにするように振る舞い、必要以外のことを決して話しかけようとはしなかった。